体外皮肤变态反应 人细胞系活化试验

In Vitro Skin Sensitisation:Human Cell Line Activation Test(h-CLAT)

1 体外皮肤变态反应 人细胞系活化试验-范围

本方法规定了体外皮肤变态反应:人细胞系活化试验的基本原则、要求和方法。

本方法适用于可溶或者能形成稳定分散体系的化妆品用化学原料安全性毒理学检测。

2 体外皮肤变态反应 人细胞系活化试验-试验目的

预测和评价化妆品用化学原料是否具有潜在皮肤致敏性。

3 体外皮肤变态反应 人细胞系活化试验-定义

3.1 细胞75%存活率浓度值 75% cell viability

用受试物染毒后,细胞存活率为75%时对应的受试物浓度值。

3.2 荧光强度均值 Mean Fluorescence Intensity

用流式细胞仪测定的荧光强度几何平均数。

3.3 相对荧光强度值 Relative Fluorescence Intensity

扣除同型对照后,100倍的受试物MFI和溶剂对照MFI的比值。

3.4 CD86有效作用浓度值 Effective Concentration 150

CD86的相对荧光强度值达到150时对应的受试物浓度值。

3.5 CD54有效作用浓度值 Effective Concentration 200

CD54的相对荧光强度值达到200时对应的受试物浓度值。

4 体外皮肤变态反应 人细胞系活化试验-试验原理

当致敏物接触皮肤后,树突状细胞在移动到淋巴器官的过程中分化成熟,并上调一系列表面分子的表达。体外培养类树突状细胞人急性单核白血病细胞,并和受试物共暴露24h后,使用荧光抗体染料对细胞表面分子CD86、CD54染色并用流式细胞仪测定,从而判定待测物是否具有致敏性。

5 体外皮肤变态反应 人细胞系活化试验- 试验方法

5.1 试验材料与试剂

5.1.1 细胞

选用人急性单核白血病细胞(The human monocytic leukaemia cell line,THP-1)。要求:来源清晰,代数明确(< 30代)。细胞使用前应进行稳定性检测,通过稳定性检测后可用于本试验。

5.1.2 培养基

1640基础培养液中加入0.05 mM的β-巯基乙醇、10%胎牛血清、100 units/mL青霉素和100 μg/mL链霉素,配制成1640完全培养基。

5.1.3 磷酸盐缓冲液(PBS)

氯化钠9.00 g、七水磷酸氢二钠0.73 g、无水磷酸二氢钾0.21 g,去离子水定容至1000 mL,调pH=7.2~7.4,高压灭菌。

5.1.4 染色缓冲液

PBS溶液中加入0.1%(m/v)的牛血清白蛋白。

5.1.5 染料和抗体类物质

7-氨基放线素菌-D染料(7-AAD)

FITC标记的小鼠单克隆CD86抗体(FITC-CD86)

PE标记的小鼠单克隆CD54抗体(PE-CD54)

FITC标记的小鼠IgG1 (FITC-IgG1)

PE标记的小鼠IgG1 (PE-IgG1)

Fc段受体阻断剂(Fc-Blocker)

5.1.6 受试物储备液

于实验前一天准备。用生理盐水或1640完全培养基配制100 mg/mL的受试物溶液,2倍倍比稀释,得到8个浓度点的储备液系列。不能溶解于上述溶剂的物质选用DMSO作为溶剂,配制浓度500 mg/mL受试物溶液,2倍倍比稀释配制得到8个浓度点的储备液系列。

5.1.7 受试物工作液

实验当天,溶于1640完全培养基(或生理盐水)的受试物储备液系列依次用1640完全培养基稀释50倍得到工作液。溶于DMSO的受试物储备液系列依次用1640完全培养基或生理盐水稀释250倍得到工作液。将工作液等体积加入细胞悬液中进行染毒,所以最终细胞接触浓度是工作液浓度再稀释2倍。如果以上浓度无法测得受试物的细胞75%存活率浓度值(75% cell viability,CV75),可以进行浓度调整。但溶解于生理盐水或1640完全培养基的受试物最终细胞接触浓度最高不超过5 mg/mL;溶解于DMSO的受试物最终细胞接触浓度最高不超过1 mg/mL,DMSO最终接触浓度不得超过0.2%。

5.1.8 溶剂选择

选用DMSO、1640完全培养基或者生理盐水作为溶剂。在证明溶剂不影响测试结果的情况下,可使用除生理盐水,培养基,DMSO以外的其他溶剂。

5.1.9 阳性对照

选用2,4-二硝基氯苯(DNCB,CAS:97-00-7,≥99%)作为阳性对照。根据细胞75%存活率情况确定阳性对照浓度。

5.1.10 阴性对照

选用乳酸(LA,CAS:50-21-5,≥85%)作为阴性对照。根据细胞75%存活率情况确定阴性对照浓度。

5.2 试验步骤

5.2.1 细胞培养

THP-1悬浮细胞使用1640完全培养基,于37 ℃、5%CO2培养箱内培养,倒置显微镜下观察细胞状态。细胞复苏2周并通过稳定性检测后可开展试验。细胞最大培养浓度不宜超过1×106 个/mL,复苏后培养时间不超过2个月,传代次数不超过30次。

5.2.2 细胞稳定性检测

细胞复苏2周后,选用2,4-二硝基氯苯(DNCB,CAS:97-00-7,≥99%)和硫酸镍(NiSO4,CAS:10101-97-0,≥99%)作为阳性检测物,乳酸(LA,CAS:50-21-5,≥85%)作为阴性检测物。当细胞的CD86和CD54分子对DNCB和NiSO4均产生阳性表达,细胞的CD86和CD54分子对LA均产生阴性表达,视为细胞通过稳定性检测。

5.2.3 CV75浓度确认

细胞以2×105 个/mL的密度于细胞培养箱内培养48 h后,4 ℃,300×g离心5 min。加入新鲜的完全培养基调节细胞密度至2×106 个/mL。吸取500 μL细胞悬液和500μL受试物工作液1:1混合接种于24孔板上。将24孔板放置于细胞培养箱内染毒24h后,转移至1.5 mL离心管中,4℃离心5 min,收集细胞并加入1 mL染色缓冲液清洗2次,清洗后加入7-AAD染色液于室温下染色10min。如PI,台盼蓝或其他经过证明能够提供相似结果的细胞毒性染料,也可用于细胞存活率检测。

染色完成后用1 mL染色缓冲液离心清洗细胞2次,最终加入500 μL染色缓冲液重悬细胞,移入流式管上机测定。

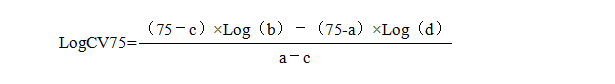

流式细胞仪一次进样累计收集10000个活细胞。根据流式细胞仪给出的活细胞占总细胞的百分比,得到受试物8个不同浓度下的细胞存活率,用如下公式计算出细胞的CV75值。

a:超过75%的最低细胞存活率(%)

b:a对应的受试物浓度(μg/mL)

c:未超过75%的最高细胞存活率(%)

d:c对应的受试物浓度(μg/mL)

5.2.4 CD86、CD54表达检测

根据已经测得的CV75值配制CD86、CD54表达检测的受试物工作液浓度。将最终细胞接触浓度值最高设置为1.2×CV75,依次1.2倍稀释得到8个工作液浓度系列。如果受试物不具有细胞毒性,则最终细胞接触浓度最高设置为5 mg/mL(溶解于1640完全培养基或生理盐水)或1 mg/mL(溶解于DMSO)。空白对照为1640完全培养基,溶剂对照为受试物溶剂,阳性对照为DNCB或其他可在本试验中稳定表达的致敏物。

以2×105 个/mL的初始密度培养2d后,离心调节细胞密度至2×106 个/mL。取500 μL细胞悬液和500 μL受试物工作液1:1混合接种于24孔板上。每次CD86、CD54表达检测试验均设置一个空白对照、一个溶剂对照和一个阳性对照(当使用1640培养基或生理盐水作为溶剂时,溶剂对照与空白对照相同)。将24孔板放置细胞培养箱内染毒24h后转移到1.5 mL离心管,用1 mL染色缓冲液清洗细胞2次后,加入人Fc受体阻断剂对细胞Fc段抗体进行封闭、加入7-AAD染色液对死细胞染色。

染色和封闭完成后,用染色缓冲液清洗细胞2次后进行抗体染色。将每管细胞平均分为两份,一份作为试验组,加入FITC-CD86和PE-CD54,加染色缓冲液至50 μL染色体系;另一份作为同型对照组,加入FITC-IgG1和PE-IgG1,加染色缓冲液至50 μL染色体系(染料具体用量可根据所购染料性质和实验室情况确定,推荐用量为6 μL的FITC和1 μL的PE加染色缓冲液至50 μL染色体系)。两组细胞加入染料后轻轻吹打几次使染色均匀,4℃、避光染色30 min。其他荧光染料标记的CD86和CD54抗体如经证明,能够提供与FITC、PE偶联抗体类似的结果(如通过附件1的参考物质验证),也可用于CD86、CD54表达检测。

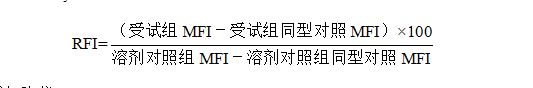

染色完成后加入染色缓冲液清洗2次。最终用500 μL染色缓冲液重悬细胞,移至流式管中待用。用流式细胞仪对每组细胞的FITC、PE、7-AAD染料的荧光强度均值(Mean Fluorescence Intensity,MFI)进行测定。用如下公式计算出受试物的相对荧光强度值(Relative Fluorescence Intensity,RFI)。

5.2.5 流式细胞仪

正式测定前应用空白细胞和每种染料的单染细胞调节流式细胞仪的电压和补偿,确保消除不同测试通道间的相互干扰。调试好测定条件后,每次实验累计收集10000个活细胞,当细胞存活率低导致活细胞数量不足时,至少累计收集30000个细胞。

6 结果判定标准

6.1 致敏性结果判定

每种受试物至少进行两次独立的CD86、CD54表达检测试验。每次表达检测试验,在细胞存活率大于50%的前提下,如果有任一浓度下的受试物RFICD86≥150,则该次CD86表达判定为阳性;如果有RFICD54≥200,则该次CD54表达判定为阳性。两次试验中CD86和CD54任一指标两次判定为阳性则判定该物质具有致敏性。如果两次试验CD86和CD54的表达均不具有一致性,则进行第三次试验。若第三次试验中CD86和CD54表达均为阴性,判定为非致敏物,否则判定该物质具有致敏性。

6.2 有效作用浓度计算

对于判定为具有致敏性的物质,可以进一步计算其有效作用浓度值(Effective Concentration,EC)。EC值是能引起阳性表达的最低作用浓度,在形成整合策略(IATA)时有助于预测致敏效力。

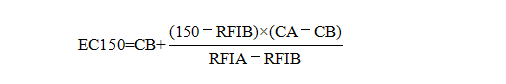

当所测浓度范围内既有RFICD86≥150又有RFICD86< 150时,计算CD86的有效作用浓度值(EC150),公式如下:

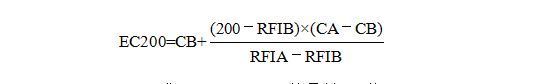

当所测浓度范围内既有RFICD54≥200又有RFICD54< 200时,计算CD54的RFI的有效作用浓度值(EC200),公式如下:

RFIA: RFI≥150(EC150)或≥200(EC200)的最低RFI值

RFIB: RFI<150(EC150)或>200(EC200)的最高RFI值

CA(μg/mL):RFIA对应的受试物浓度

CB(μg/mL):RFIB对应的受试物浓度

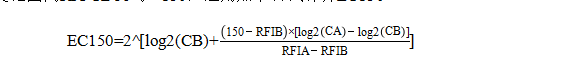

若所测浓度范围内RFI CD86均> 150,选用如下公式计算EC150:

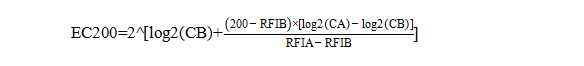

若所测浓度范围内RFI CD54均 > 200(CD54),选用如下公式计算EC200:

RFIB:RFI> 150(EC150)或> 200(EC200)的最低RFI值

RFIA:比RFIB大至少10的最低RFI值

CA(μg/mL):RFIA对应的受试物浓度

CB(μg/mL):RFIB对应的受试物浓度

三次独立平行试验中计算平均值,作为EC150和EC200的最终值;两次独立平行试验中选取较大的值作为EC150和EC200的最终值。

6.3 试验成立条件

6.3.1 溶剂对照的细胞存活率大于90%;溶剂对照的RFICD86、RFICD54均不可以达到阳性标准;

6.3.2 所有空白对照及溶剂对照的MFI值与其相对应的同型对照MFI值的比值应当大于105%;

6.3.3 阳性对照需要满足RFICD86 ≥ 150且RFICD54≥200,同时所对应的细胞存活率大于50%;

6.3.4 每次独立试验至少有一半以上的受试物浓度对应的细胞存活率大于50%,否则应重新测定CV75值;

6.3.5 如果受试物出现阴性结果,受试物最高浓度值所对应的细胞存活率应低于90%。除非受试物最高浓度值已经为本试验可接受的最大浓度或该受试物能达到的最大溶解度,这种情况下即便最高受试物浓度对应的细胞存活率高于90%,仍然接受阴性结果。

7 结果解释

本方法要求受试物具有可溶性,对正辛醇-水分配系数(LogKow)> 3.5的化学品,易出现假阴性的结果,需采用其他试验进一步确证受试物的致敏性。由于缺乏机体代谢过程,本方法不适用于对前抗原(即需要通过酶活化的物质)和半抗原(即需要通过氧化活化的物质)物质的致敏性检测。本方法模拟皮肤致敏有害结局路径(Adverse Outcome Pathway, AOP)的关键事件3:树突状细胞活化过程,可为体外皮肤变态反应的整合测试和评估方法(IATA)提供备选方法。